懐疑的植物について

懐疑的植物とは?

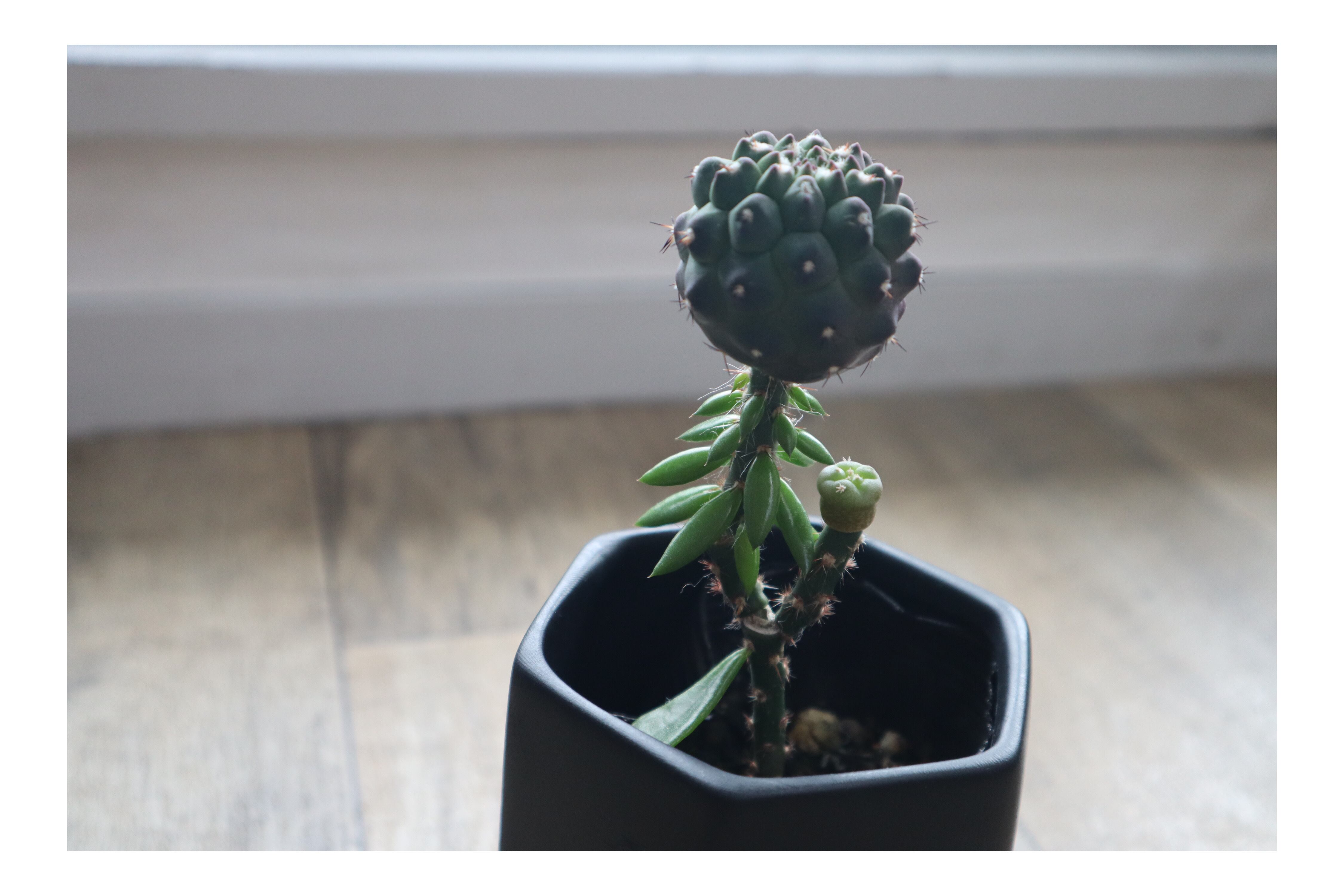

通常自然界では存在しない植物のフォルムを"接木"という技術で造形したものを懐疑的な植物(skeptical plants)と表現しております。

よく珍しい奇妙な植物を珍奇植物と表現されますが、単純に珍しいというだけではなく、本来持つ植物の造形に対して別の植物組織を移植し、

生きた状態の植物を生きたまま、別の融合個体を作出しております。

サボテンの接木について

サボテンの接木とは、異なる種類のサボテンを一つに結びつける栽培技術です。

接木では、台木(だいぎ)と呼ばれる根や幹がしっかりしたサボテンと、接ぎ穂(つぎほ)と呼ばれる他のサボテンの一部を組み合わせます。

この技術により育成環境に左右されない強いサボテンを作ることも可能です。

なぜ接木をするの?

サボテンの接木には、いくつかのメリットがあります。例えば、色彩が美しいが根が弱い品種を、根が強いサボテンに接木することで、より健康に育てることができます。

また、成長が遅いサボテンを、成長の早い台木に接ぐことで、成長スピードを速めることも可能です。

希少なサボテンの個体管理や花粉の交配で開発中の個体を育成スピードをあげて経過観察する等、多岐にわたり利用されることもあります。

学名:Lophophora(ロフォフォラ)

接ぎ穂:Lophophora

台木:Peireskiopsis velutina

状態:脇目接ぎ

学名(属名)「Lophophora」は、ギリシャ語の「lophos」(とさか)と「phoreo」(着ける)に由来し、いぼの先に生じる綿毛にちなんで名づけられたようです。北米大陸南西部の乾燥した草原に分布し、アメリカ南西部からメキシコ北部にかけて生息しています。直射日光の下で日中の気温が50℃を超える環境にも耐え、短い降雨期に水分を取り込み、残りの乾燥期に耐えています。

乾燥期には、大きな地下部を含めて全体が収縮するため、植物体全体が地下に埋没してしまうことがよくあります。雨季になると植物体が膨張し、扁平な地上部が地面すれすれに現れます。大きさは5~10cm程度で、仔吹きしたり群生していることがほとんどです。

学名:Peireskiopsis velutina(ペレキオプシス)

台木に利用しているサボテンはペレスキオプシス属(Pereskiopsis)の日本ではキリンウチワと呼ばれている植物です。

学名(属名)"Pereskiopsis"はPereski (木の葉サボテン)とOpsis(~の顔を持った)を由来としており、「木の葉サボテンに似た植物」の意味を持っています。

通常サボテンが保有しているCAM型光合成機能に加えて、通常の植物が保有しているC3型光合成機能を持っているため昼夜問わず二酸化炭素を吸収し蓄えながら糖やデンプンにエネルギー変換ができるため、丈夫にかつ急速に接ぎ穂を成長させることができるようです。

◇C3型光合成:一般的な植物

• 日中に気孔(葉にある小さな穴)を開けて二酸化炭素(CO₂)を取り込み、その場で光合成を進めます。

• 涼しく湿った環境に適していますが、乾燥した環境では水分が失われやすくなります

◇CAM 型光合成:サボテンなどの植物

• 夜に気孔を開けて二酸化炭素を取り込み、リンゴ酸という形で一時的に保存します。

• 日中は気孔を閉じて水分を守りながら、蓄えた二酸化炭素を使って光合成を行います。

• 乾燥した環境や砂漠地帯に適応しています。

学名:Cereus repandus(セレウス レパンドゥス)

接ぎ穂:Lophophora diffusa

台木:鬼面角

状態:群生化

鬼面角(キメンカク、学名:Cereus repandus/peruvianus)は、ブラジル~ウルグアイ原産でサボテン科ケレウス属の大型の柱サボテンです。巨大な群生株を作る際に利用する台木となります。

緑色の柱は本来10~20m程にも成長しますが、接木すると高さはそのままで台木に栄養を送ってくれます。

7〜9月頃になるとクリーム色の花が見応えがあり、日中ではなく夜に咲きます。乾燥に強く、水を少々忘れたくらいでは、ビクともしない、育てやすい観葉植物です。